- · 理论与现代化版面费是多[08/04]

- · 《理论与现代化》投稿方[08/04]

- · 《理论与现代化》期刊栏[08/04]

陈望道:中国语文现代化的先躯

作者:网站采编关键词:

摘要:作者:潘佳(复旦大学文物与博物馆学系博士后、复旦发展研究院特邀研究员) 著名学者、教育家、语言学家陈望道先生,是现代进步思潮的先驱者和语文现代化的倡行者。130年前(

作者:潘佳(复旦大学文物与博物馆学系博士后、复旦发展研究院特邀研究员)

著名学者、教育家、语言学家陈望道先生,是现代进步思潮的先驱者和语文现代化的倡行者。130年前(1891年),陈望道出生于民族危难之际,自幼立志,为救国救民、振兴民族而奋斗终生。自戊戌变法时代开始,中国的先进知识分子意识到救国必须启智,启智必须兴教,语言文字是教育的基础。自切音字运动以来,几代知识分子接续努力,为中国的语文现代化开辟道路,砥砺前行。

陈望道主持中国语文展览会的开幕仪式。图片由复旦大学档案馆提供

在语文现代化的过程中,陈望道发挥了开创性、引导性作用。他和当时许多青年学子一样,经历了从“教育救国”到“实业救国”再到“革命救国”的心路历程,最终确立了以中国语文为中心的社会科学为学术志向。他深刻认识到,语言文字与思维表达、语文生活与社会生活紧密联系,“语言文字的使用,也就是正确地掌握表达思想的工具,对于启蒙运动和思想解放是极端重要的。”“语言文字问题是我们社会生活上的基本问题……我们对于语言文字理解得正确不正确,处理得适当不适当,往往在我们的社会生活上发生重大的影响。我们希望社会生活逐渐进步,趋向光明,不能不竭力追求正确和适当。”同时,他把研究和解决语文问题作为民族文化建设和发展的基础工作,并以此作为自己责任和担当。他说:“我们认定语文建设是文化建设中的一个部门,而且是一个基本部门。这个部门的建设工作做得有成就没有成就会得影响别个部门建设工作的容易不容易,甚而至于可能不可能。”

陈望道从事语文现代化事业,从1918年发表《标点的革新》起,直到辞世,长达六十年,大体可以分为三个阶段:第一阶段,新文化运动到大众语运动之前,致力于反对文言文、提倡白话文,为民族语言共同化和言文一致作探索;第二阶段,大众语运动到新中国成立之前,致力于建设民族共同语、建设新文体、提倡汉字简化、推动拉丁化新文字;第三阶段,新中国成立之后,为新中国语文政策的制定和推行作出重要贡献。

陈望道对中国语文现代化的贡献是全方位的,这里从语言共同化、文体口语化、文字简便化和注音字母化四个方面阐述。

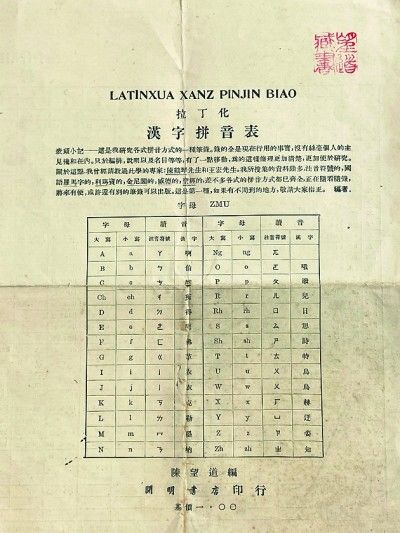

陈望道编《汉字拼音表》?图片由复旦大学档案馆提供

第一,推动语言的共同化。这是语文现代化的首要工作,即民族共同语标准的确立和推广。在这个过程中,陈望道做了许多理论探讨。1921年起,陈望道就研究吸收方言、外语、欧化等问题,长期关注研究现代汉语规范化。在1934年大众语讨论中,他明确指出,“大众语是大众说得出、听得懂、写得来、看得下的语言”。大众语的目标,是实现三种统一:语言与文字、笔头与口头、形式与内容的高度统一。这是普通话正式确立前,对民族共同语的形式、内容、性质和功能的全面而科学的说明。

他辩证地看待民族共同语与方言的关系,普通话一定不是“各种方言土语的折中”,而是“流行最广的一种土话方言。它的底子本来就是土话方言,不过是带着普遍性的土话方言”,即提出汉民族共同语存在基础方言的重要见解。并在此基础上指出普通话的发展方向,“普通话可以更迅速地形成普通充实活现的公共语,可以赶快获得可以扬弃了一切土话方言的资格。”

新中国成立后,他为确立普通话科学表述和规范作了重要贡献。1955年10月,陈望道在参加第一次全国文字改革会议时提出,将“普通话”的定义表述为“以北京话为标准”,有逻辑错误。按照这个说法,普通话就是北京话,定义恰恰“取消了”普通话。其意见为中央所重视,紧急召集专家会议,讨论修改。会议最后确定“以北方话为基础方言、以北京语音为标准音的普通话为汉民族共同语”。随后他参加“现代汉语规范问题学术会议”,并作了总结发言,进一步阐述普通话定义的正确性。

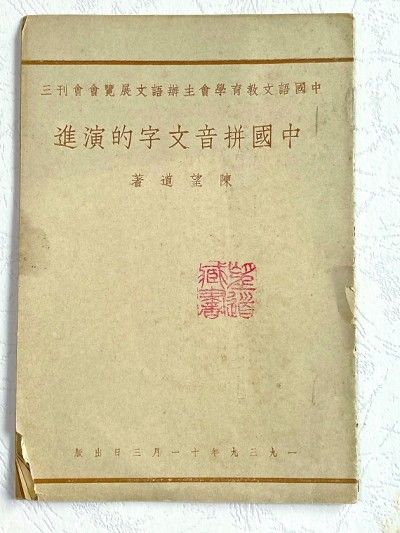

《中国拼音文字的演进》陈望道著?图片由复旦大学档案馆提供

第二,推动文体的口语化。五四新文化运动提倡白话文、反对文言文,开创新的文学、新的文化。陈望道得风气之先,于1920年8月,成功运用白话文翻译了《共产党宣言》,这是《宣言》的第一个完整中译本。陈译本《共产党宣言》能在华夏大地广为传播,正是得益于翻译用语的中国化、大众化和时代化。

文章来源:《理论与现代化》 网址: http://www.llyxdh.cn/zonghexinwen/2022/0101/751.html